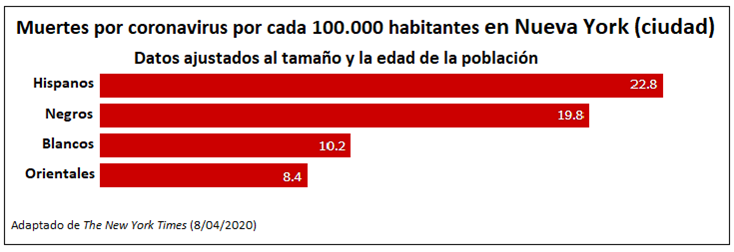

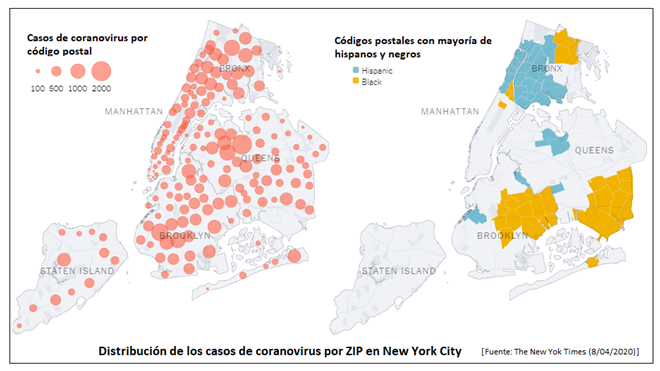

La plaga de la desigualdad está actuando de un modo profundamente insolidario. A medida que la pandemia de COVID-19 continúa devastando Estados Unidos, las estadísticas ofrecen un dato que cabía esperar dadas las peculiaridades infecciosas del nuevo coronavirus: la tasa de mortalidad es asombrosamente alta entre hispanos y afroamericanos en comparación con los blancos.

En Chicago, el 70 % de las personas que han muerto por COVID-19 son negras; en Michigan, donde solo el 14 % de la población es negra, el 40 % de los fallecidos son afroamericanos. En Nueva York la más afectada es la población hispana: un 34 % de los muertos son latinos; le sigue la población negra, con un 29 % de los fallecidos. En total, casi el 65 % de las víctimas letales pertenecen a uno de esos colectivos.

Para cualquier epidemiólogo que estudie las enfermedades sociales infecciosas es un patrón normal. Es la consecuencia de siglos de segregación y discriminación que han situado a determinados colectivos de origen no anglosajón en comunidades sin acceso a atención sanitaria, con condiciones de vida de hacinamiento y degradación social faltas de oportunidades básicas para la educación, la salud y el bienestar que sorprenderían a un europeo.

A más pobreza, menos salud. Injusta y desgraciadamente, pobres y marginados soportan la carga de otras enfermedades como el asma, ciertos tipos de cáncer, derrames cerebrales y enfermedades cardiovasculares. La actual pandemia no es una excepción. Como sucede con las prisiones, la pobreza en Estados Unidos está muy ligada al origen étnico.

En el contexto de la pandemia actual, negros e hispanos tienen trabajos mal pagados que no permiten el teletrabajo ni ofrecen seguro médico privado. Las mujeres de color están representadas de manera desproporcionada en el sector laboral primario y con salarios más bajos (camareras a 2,5 dólares la hora, empleadas de hogar y reponedoras de supermercados) que son los más afectados por la pandemia.

En 2018, el 11 % de la población blanca tenía un ingreso familiar por debajo del nivel federal de pobreza en comparación con el 23 % de los negros y el 19 % de los hispanos. Las personas de color también tienen más probabilidades de vivir en comunidades de bajos ingresos con falta de acceso a recursos básicos para la salud y el bienestar.

El vínculo entre pobreza y enfermedades infecciosas está bien documentado. Las hospitalizaciones relacionadas con los casos más graves de la gripe común en vecindarios de bajos ingresos son casi el doble que en los vecindarios de altos ingresos. Las hospitalizaciones infantiles por neumonía son mayores en los barrios de bajos ingresos en comparación con los barrios más acomodados. Lo mismo ocurre con la tuberculosis, que prospera activamente en los barrios pobres. Esos patrones no se deben únicamente a que viva más gente en ellos.

La tuberculosis ha estado relacionada durante mucho tiempo con el nivel socioeconómico. Durante la epidemia generalizada de tuberculosis en Estados Unidos a principios del siglo XX, las personas de color, los inmigrantes y las personas que vivían en entornos pobres tenían más probabilidades de infectarse y menos de recibir atención médica.

Ese es el mismo patrón básico que sigue implantado hoy en Estados Unidos. Las personas con tuberculosis suelen sufrir una extrema desventaja socioeconómica. Los barrios pobres, las personas de color, los hispanos y los asiáticos siguen siendo el sector poblacional nacido en Estados Unidos que más soporta la carga de la tuberculosis.

Los procesos que funcionan a nivel social, como la segregación residencial, han funcionado desde principios del siglo XX y han colocado sistemáticamente a las poblaciones minoritarias raciales y étnicas en comunidades de bajos ingresos con menos recursos y más exposición a los peligros ambientales.

Los esfuerzos de renovación y desarrollo urbano de la década de 1900 beneficiaron sistemáticamente a los blancos, desplazando aún más a las comunidades de color. Esto dio como resultado comunidades minoritarias y pobres que ocupan guetos con mayor proporción de viviendas de baja calidad y muy deterioradas, lo que significa mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas.

Aunque afortunadamente ya pasó el tiempo de los pueblos del atardecer, las minorías continúan encontrando discriminación en los mercados inmobiliarios y laborales. Por ejemplo, la discriminación racial en los préstamos hipotecarios durante la década de 1930, el llamado “redlining”, y las prácticas de préstamos abusivos (“predatory lending practices”) originaron unos patrones demográficos y de riqueza que siguen funcionando en la actualidad.

La falta de recursos también significa que las enfermedades crónicas se ceben en las comunidades de bajos ingresos. Por ejemplo, los barrios de bajos ingresos en los que proliferan los locales de comida rápida y con acceso reducido a alimentos saludables, que suelen coincidir con los que tienen menos oferta de actividad física, muestran tasas más altas de hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes y estrés crónico. Tales condiciones traen como consecuencia la disminución del sistema inmunológico, haciendo que la gente sea más vulnerable a las enfermedades infecciosas. Afroamericanos e hispanos se ven desproporcionadamente afectados por tales condiciones.

Como recordaba Saramago en Ensayo sobre la ceguera, todas las vidas se acaban antes de tiempo. Y aunque las vidas de algunas minorías sean ya de por sí más cortas, pueden acabar cualquier día registradas como una víctima más de la pandemia sin tener en cuenta que son unas víctimas inmoladas en las peores condiciones.